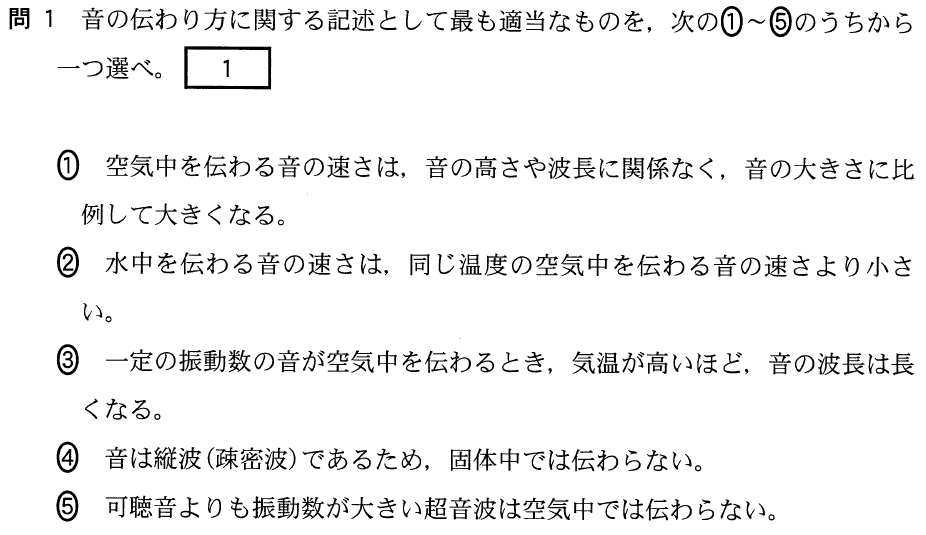

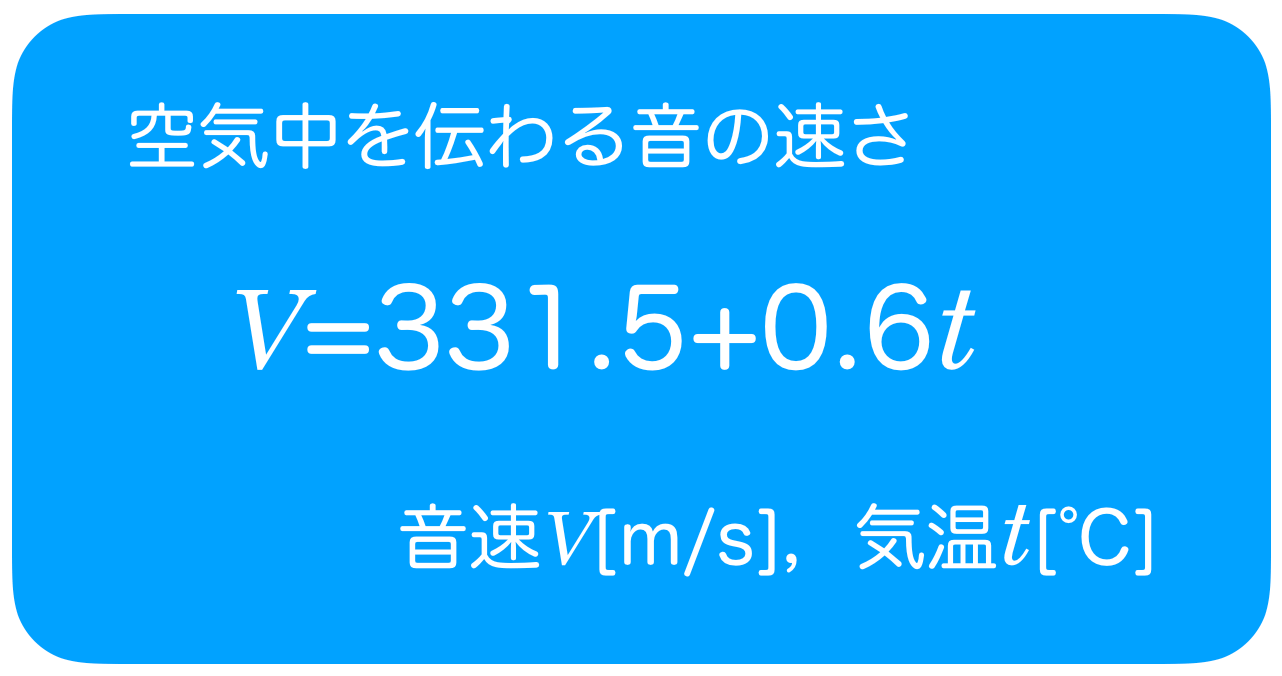

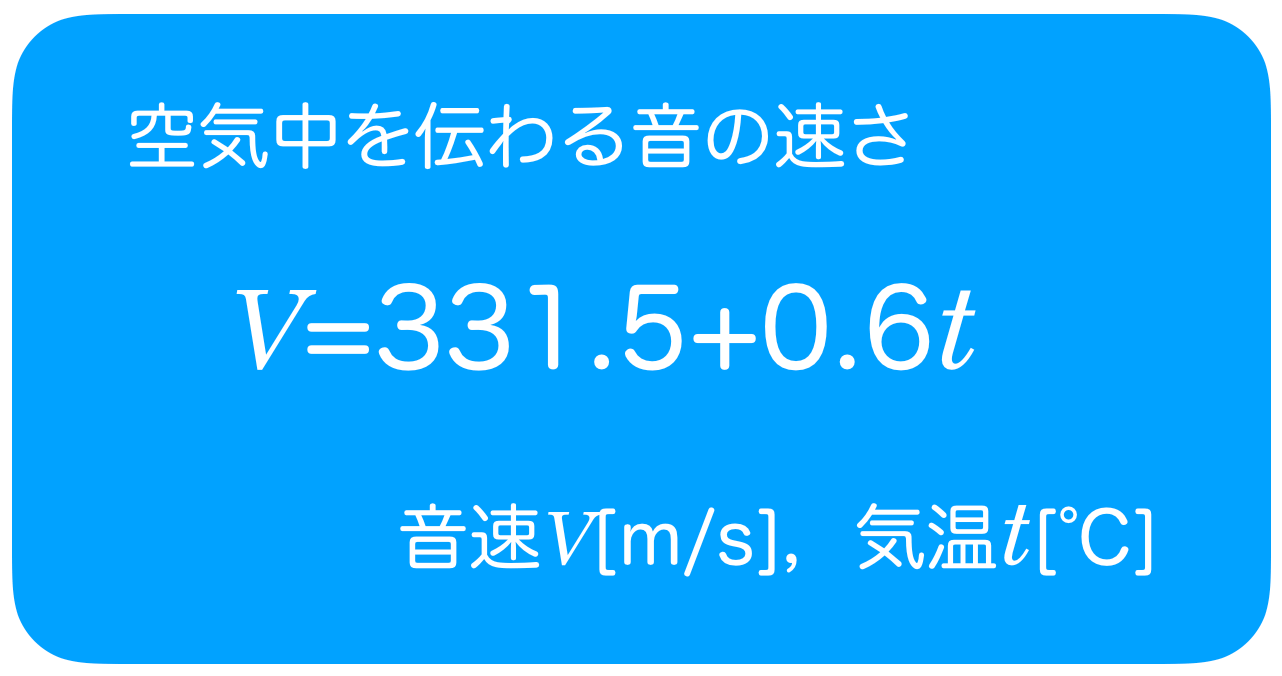

■空気中を伝わる音の速さ

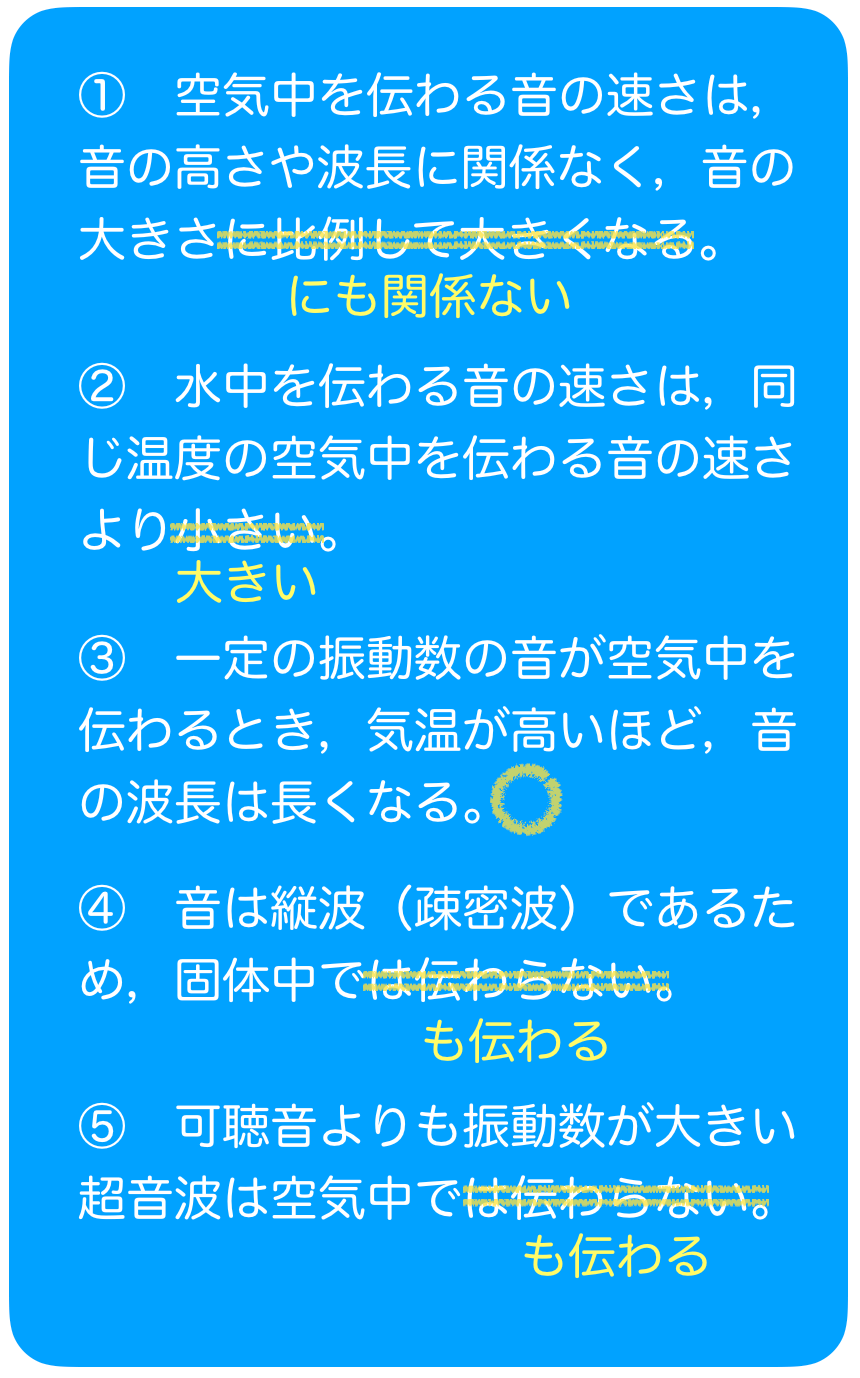

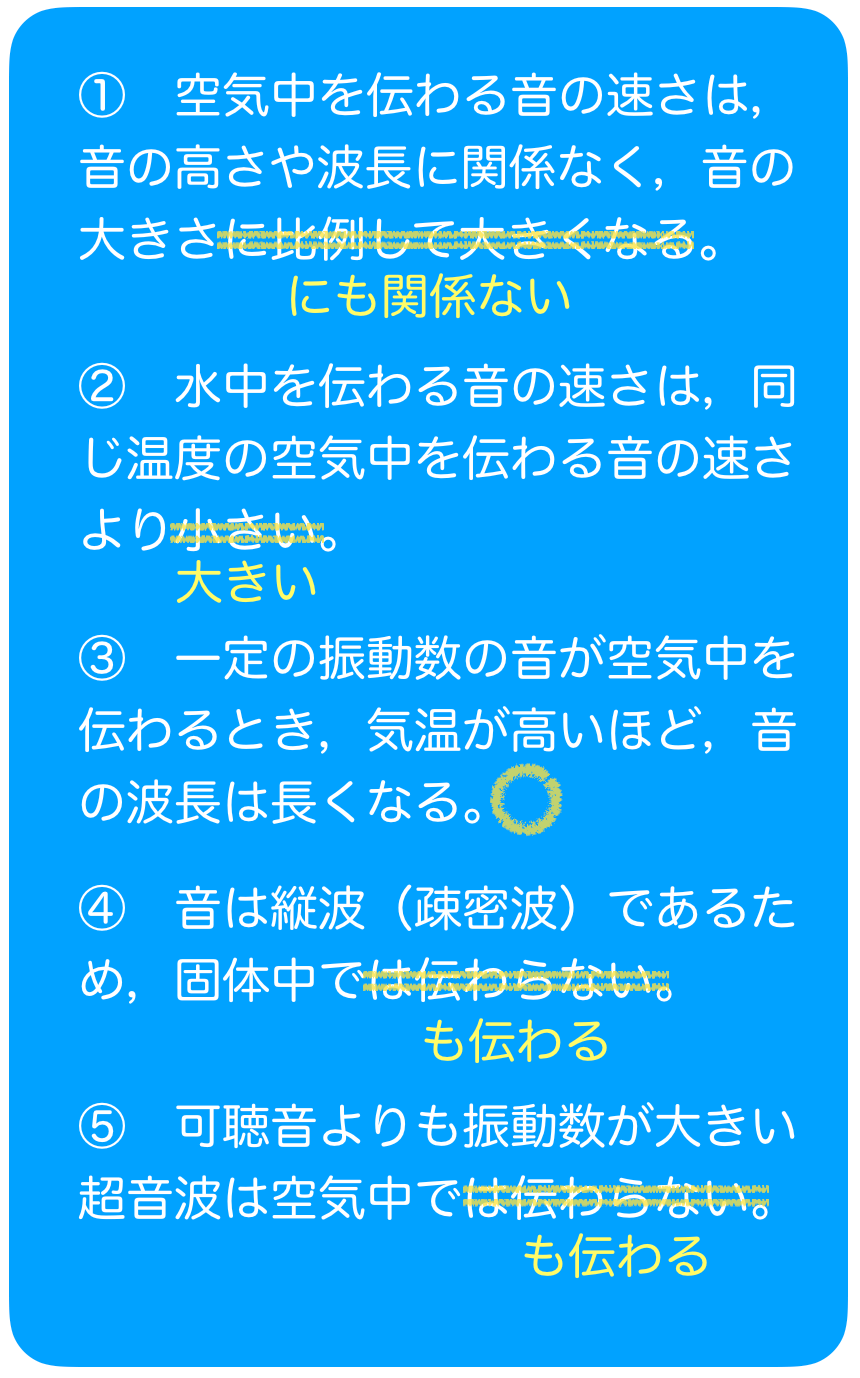

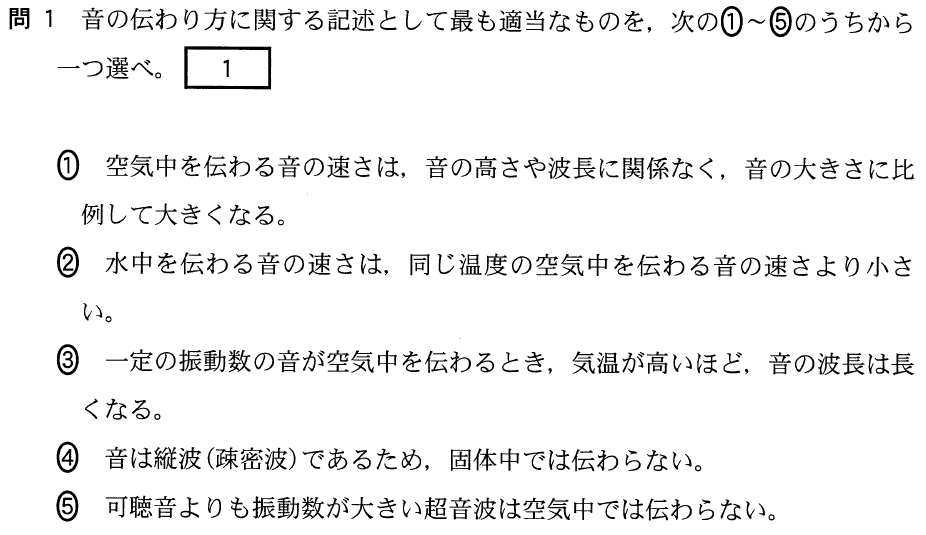

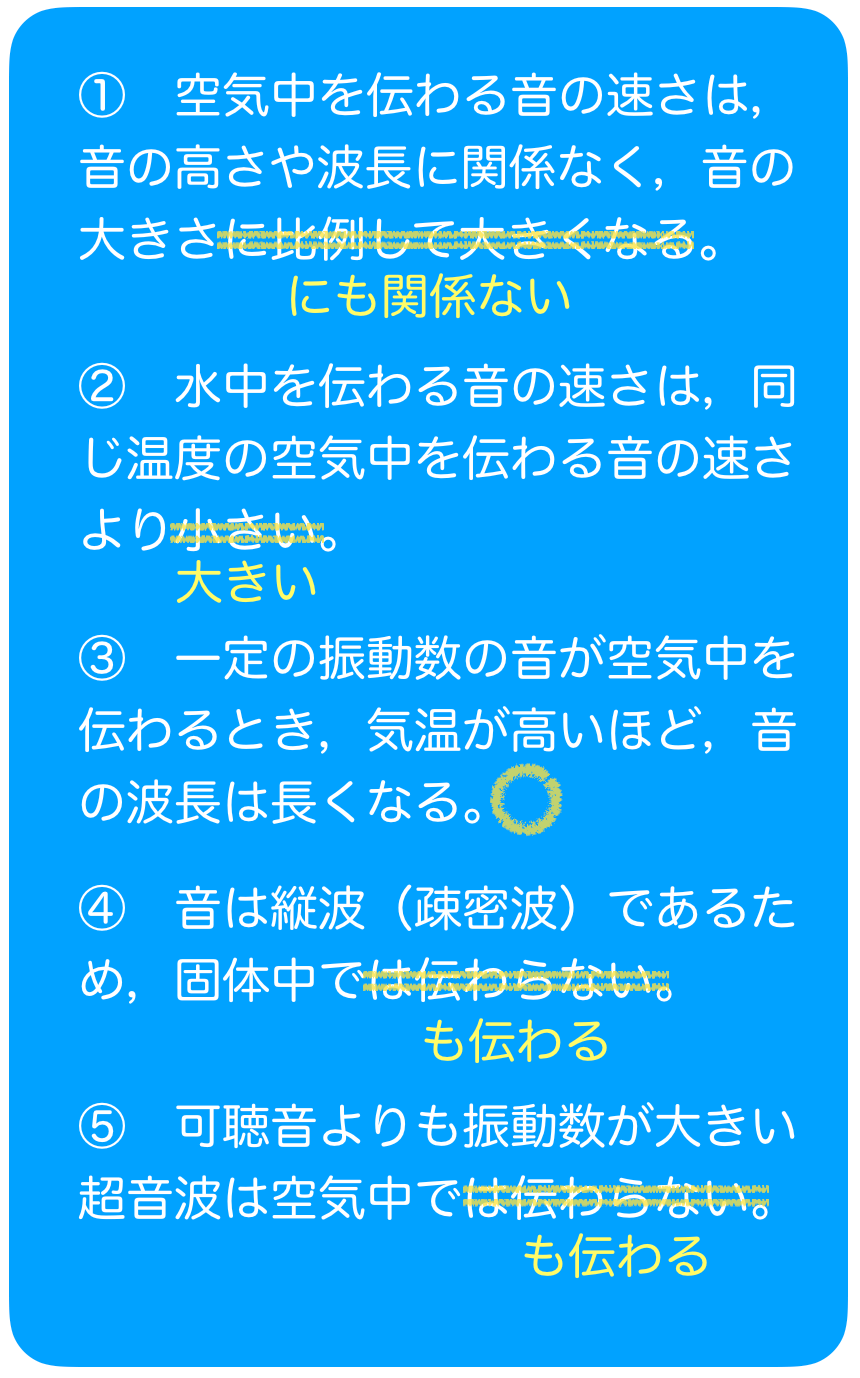

①から見てみようか。空気中を伝わる音の速さは何で決まるか知ってる?

確か気温で決まるんじゃなかった?音速は気温が高い方が速くて,気温が低いと遅くなる。

①の文章でいうと,「音の速さは,音の高さや波長に関係なく」という部分は合ってるわよね。

そうだね。音の高さによって音の速さが違ったら,違う高さの音がずれて聞こえるっていうことだもんね。もうしそうだったら,音楽はめちゃくちゃに聞こえちゃうよ。

「音の大きさに比例して」っていう部分が間違っているということでいいの?

そういうことだ。これも音の大きさで速さが違ったら,音楽はどんな感じになっちゃうんだろう?とにかく①の文章は間違ってるね。

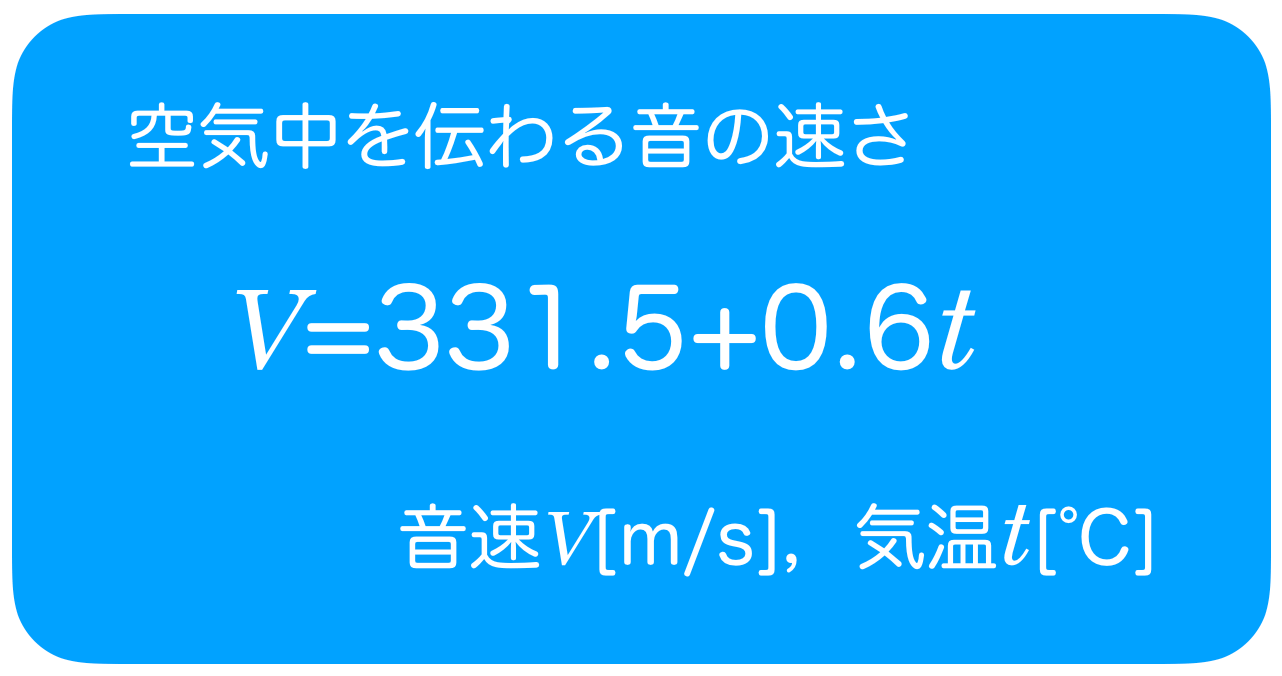

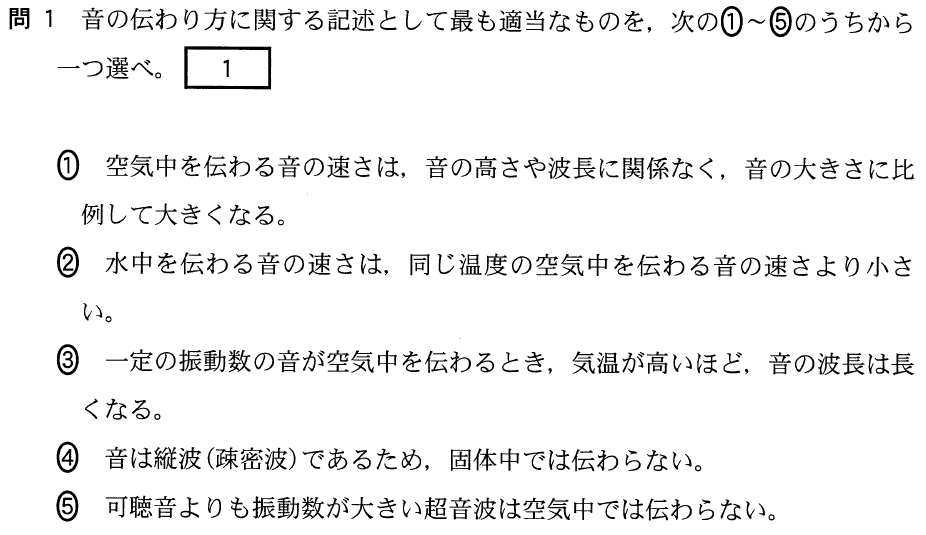

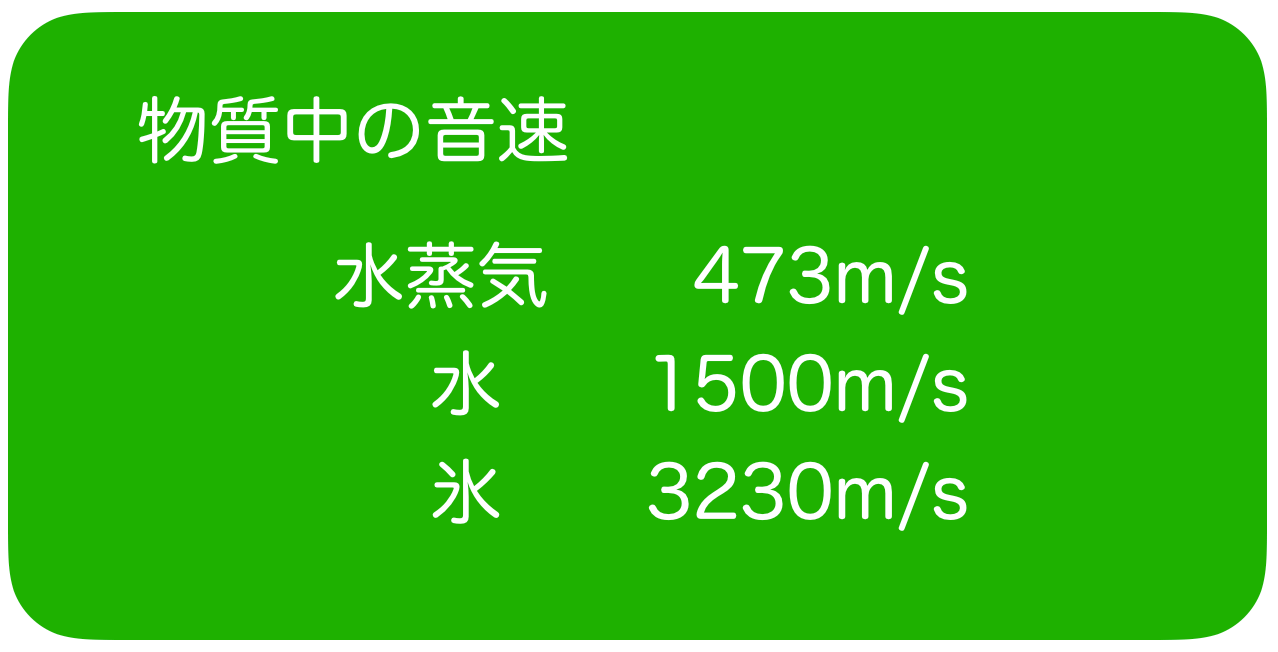

■空気中と水中を伝わる音の速さの違い

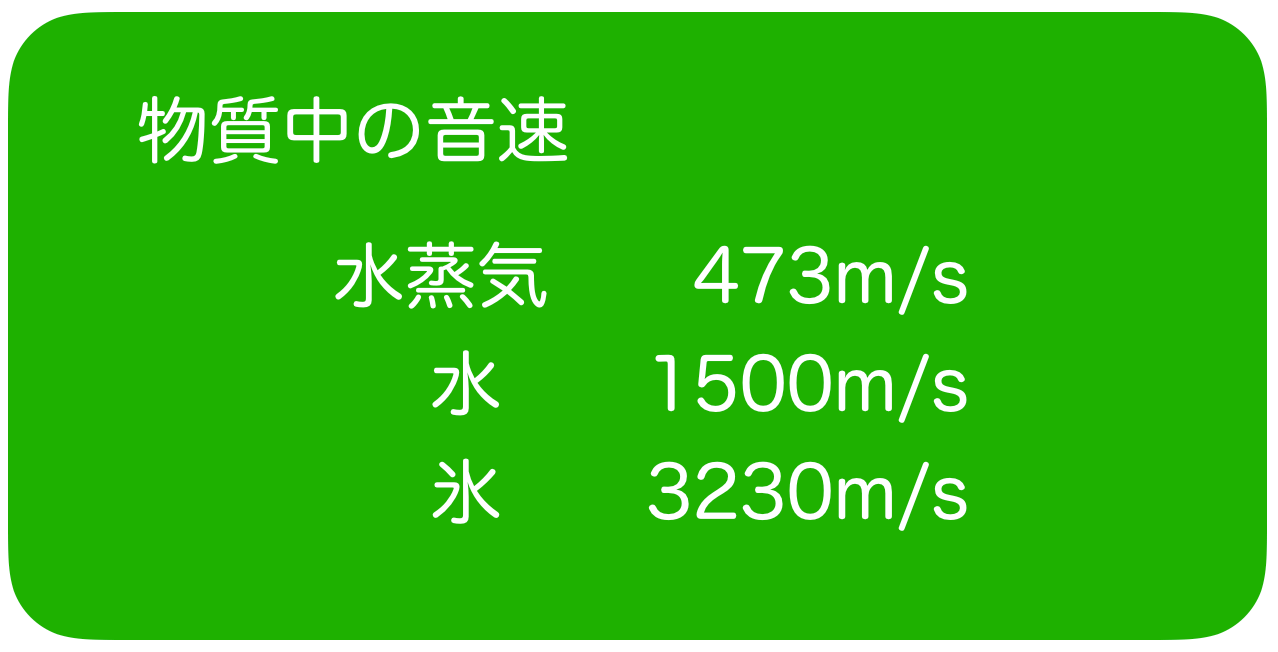

教科書などには物質中の音の速さの違いが載っているけど,あまり見ないかもしれないね。例えば,水蒸気,水,氷だとこんな感じだよ。温度が違うけど傾向は分かるよね。

原子や分子が強くくっついているほど,音は速く伝わると考えていいよ。振動が伝わりやすくなるんだね。水蒸気は分子同士くっつく力ってすごく弱いけど,固体だとすごく強いんだね。

ということは,水中の方が空気中よりも音は速く伝わるので,②も間違っているわね。

■気温と波長の関係

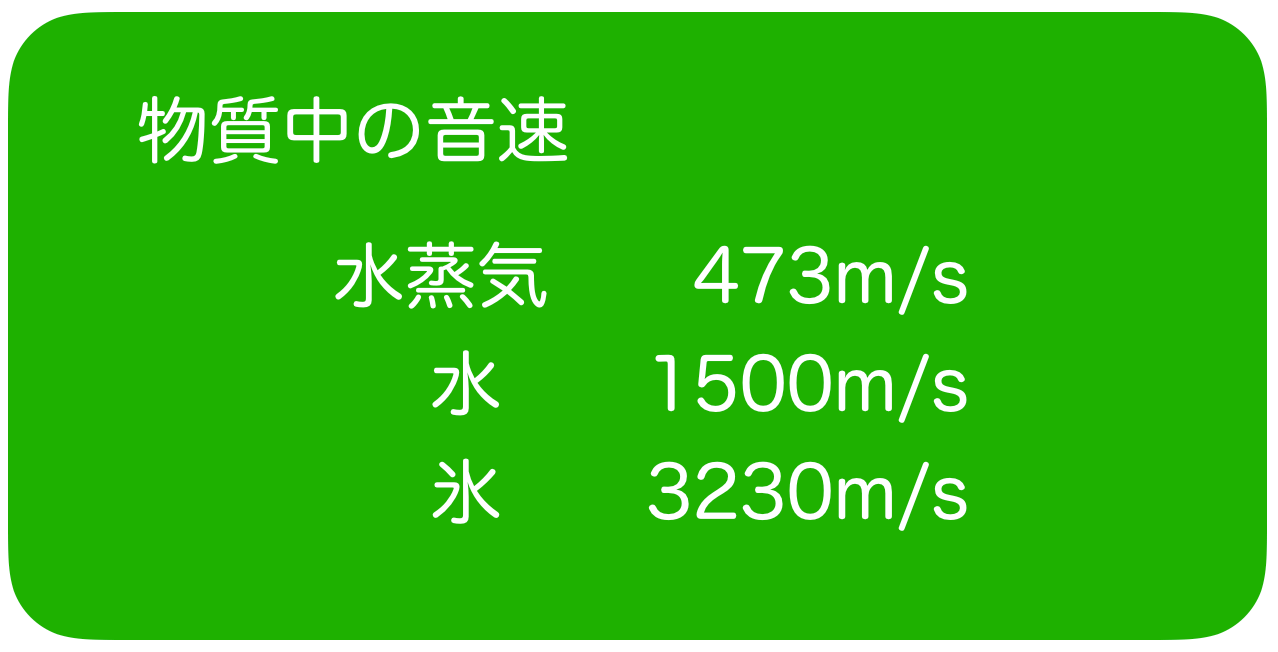

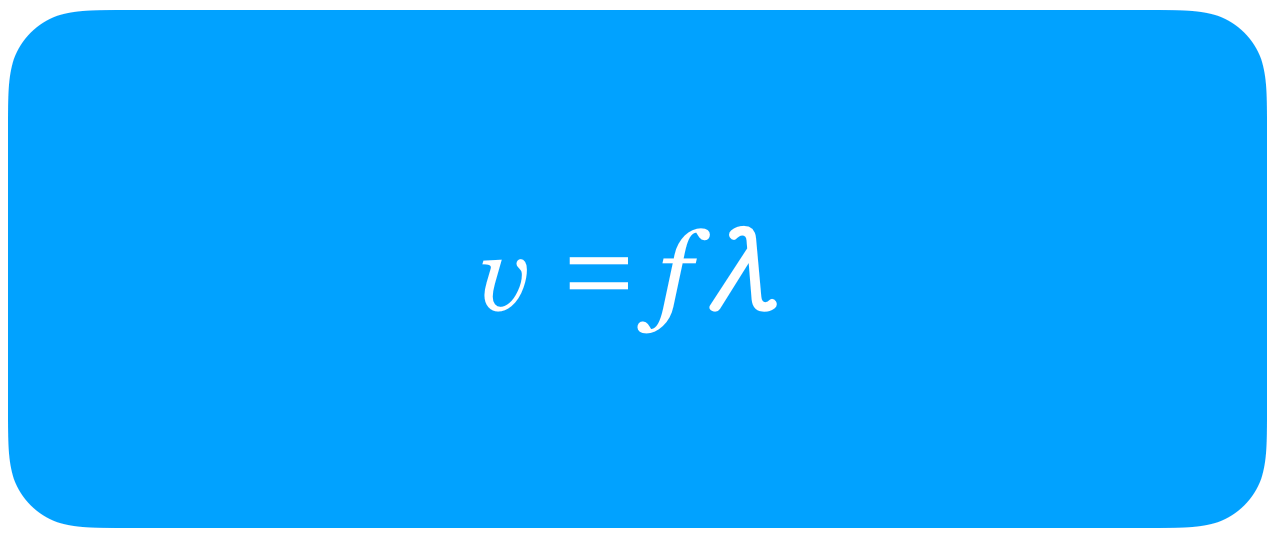

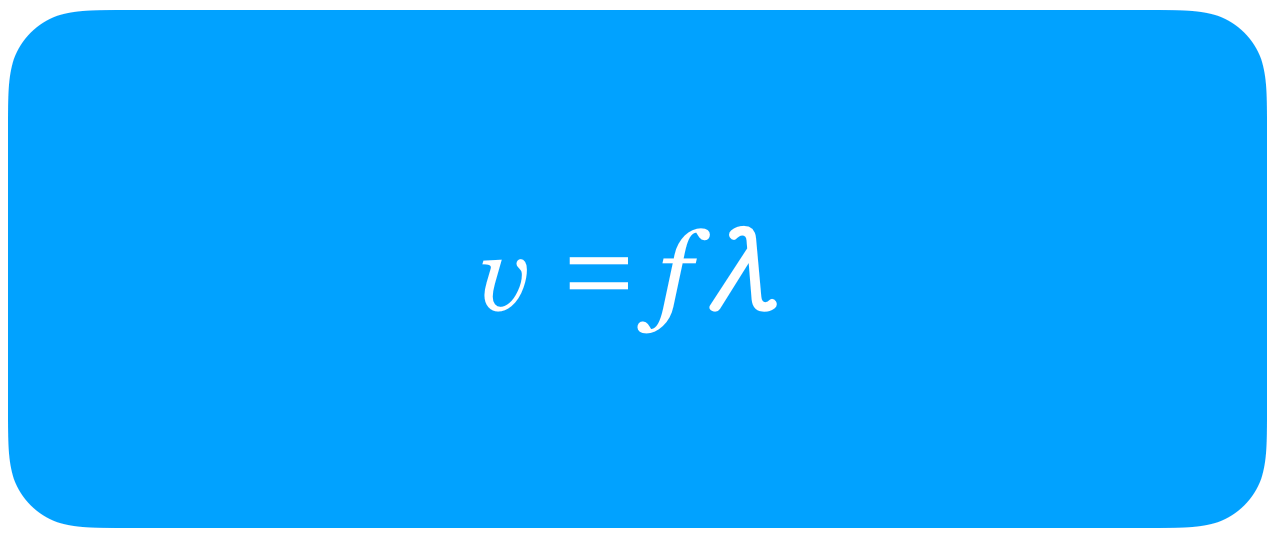

さっきの話では,気温が高いと速さは速くなるのよね。ということは,波長はどうなるかというと,波の式で考えればいいわね。

波の問題では,必ずと言っていいほど出てくる式だよね。

「一定の振動数」だから,この式から,空気中を伝わる音は,速くなると波長は長くなるわね。だから,③の文章は合ってるわね。

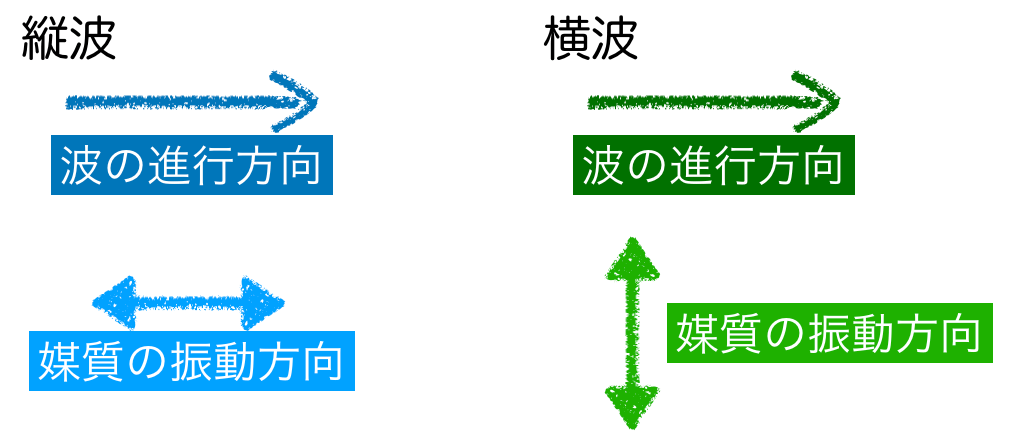

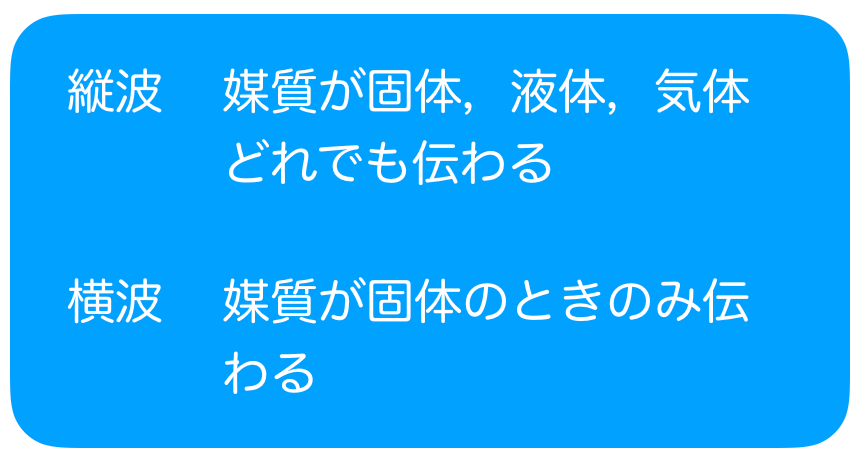

■横波は固体中でのみ伝わる

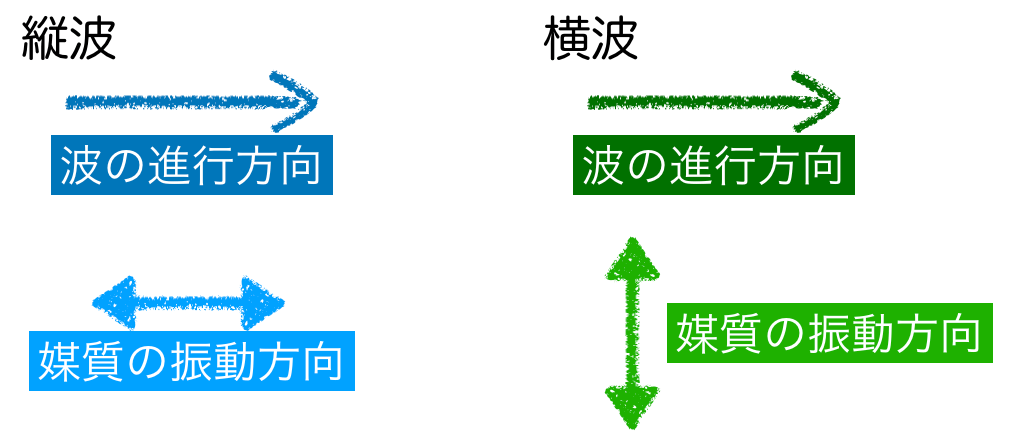

④は縦波は固体中では伝わらないかどうか,についての問いね。そんな風に聞いたことがあるような気もするけど。

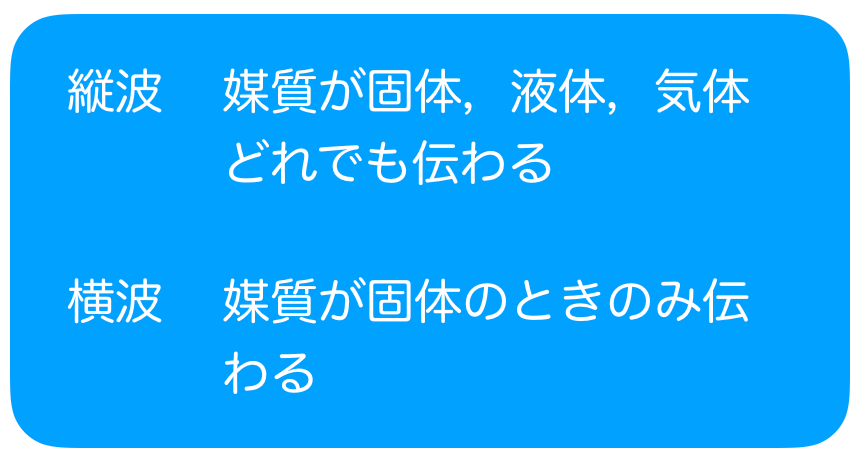

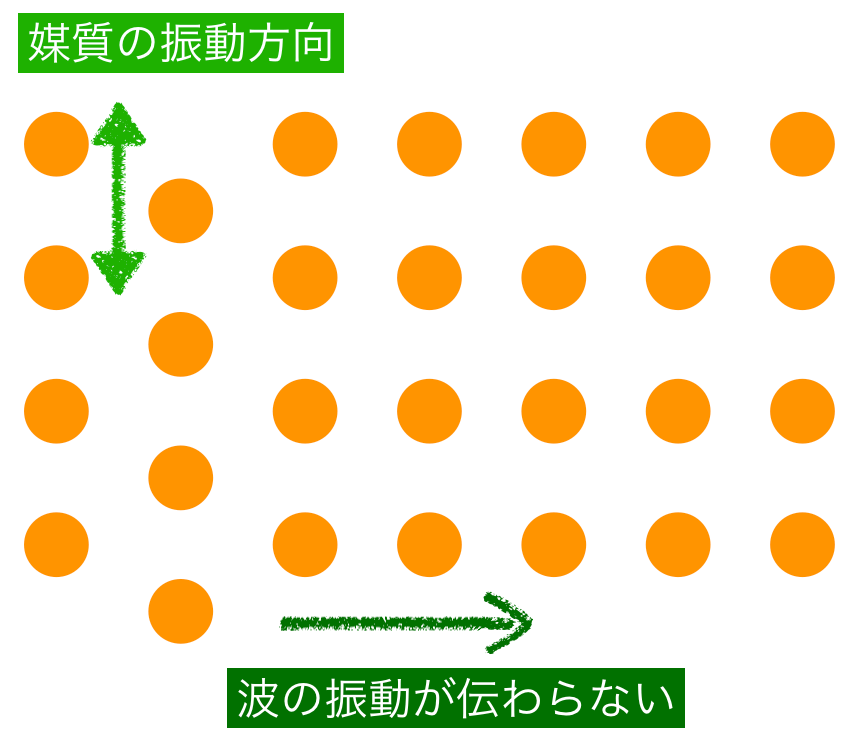

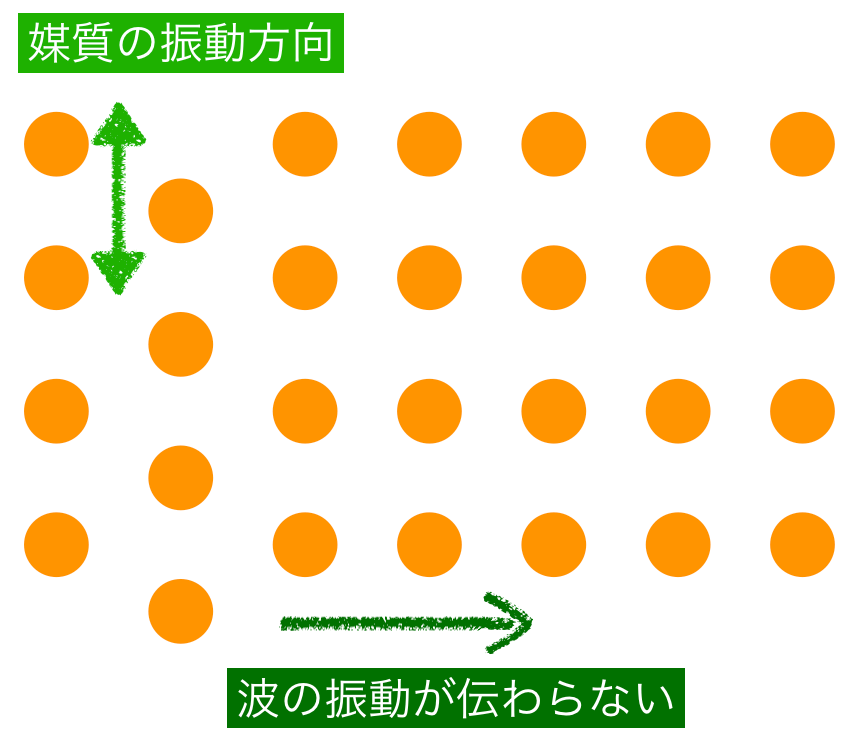

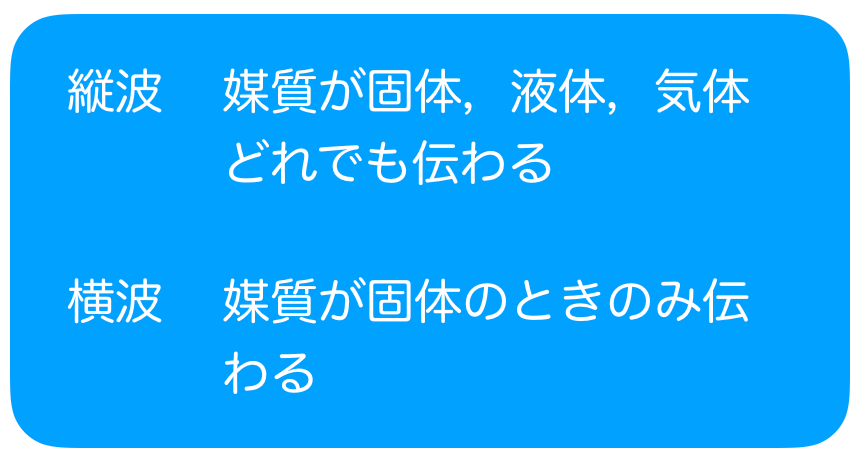

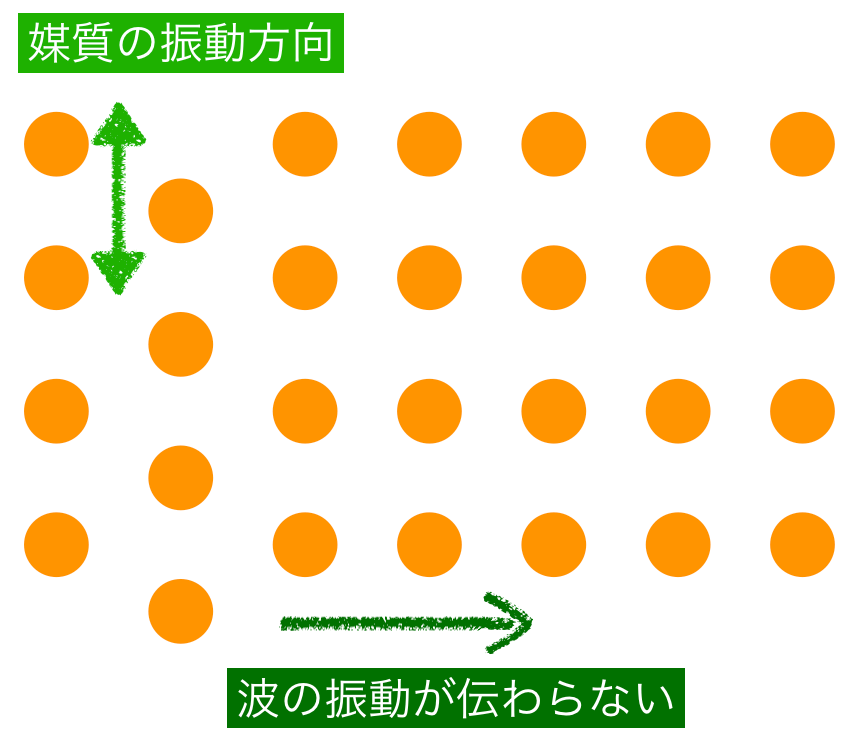

違うんだな。大切なのは,「横波は媒質が固体でなければ伝わらない」っていうことなんだ。

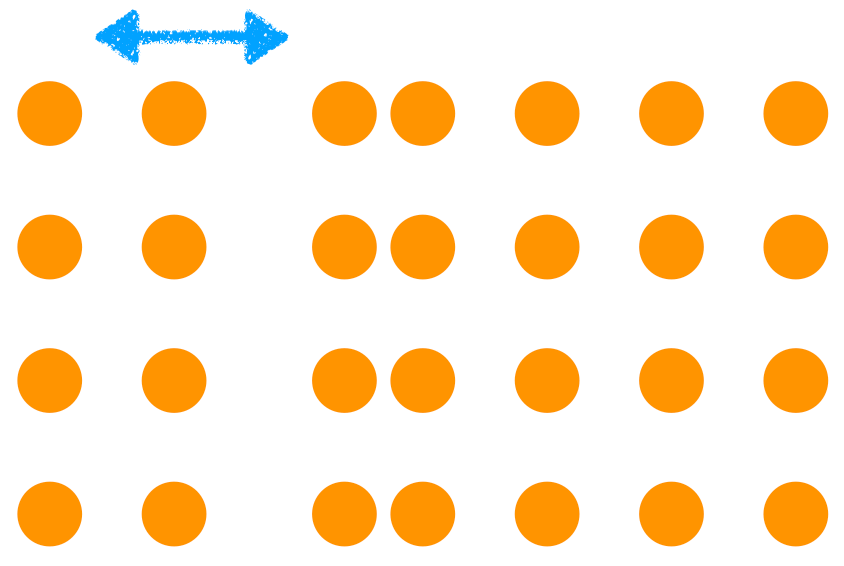

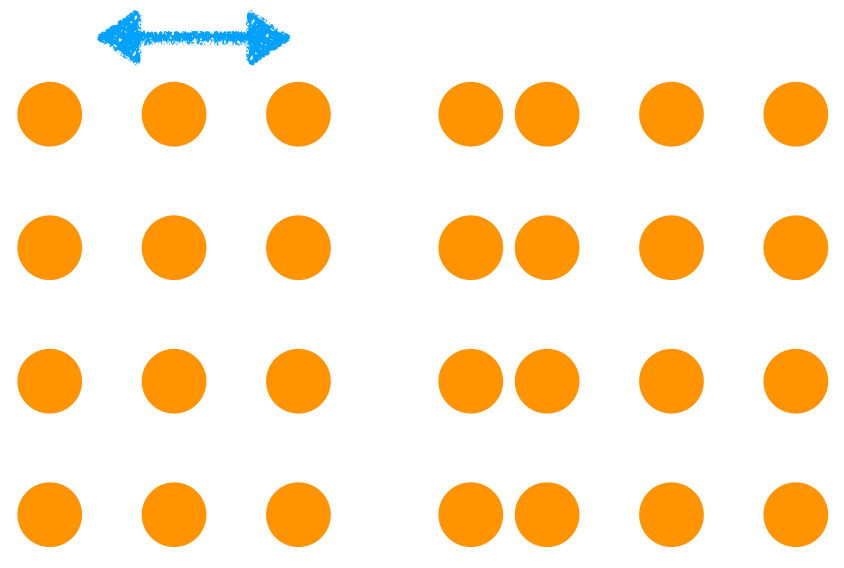

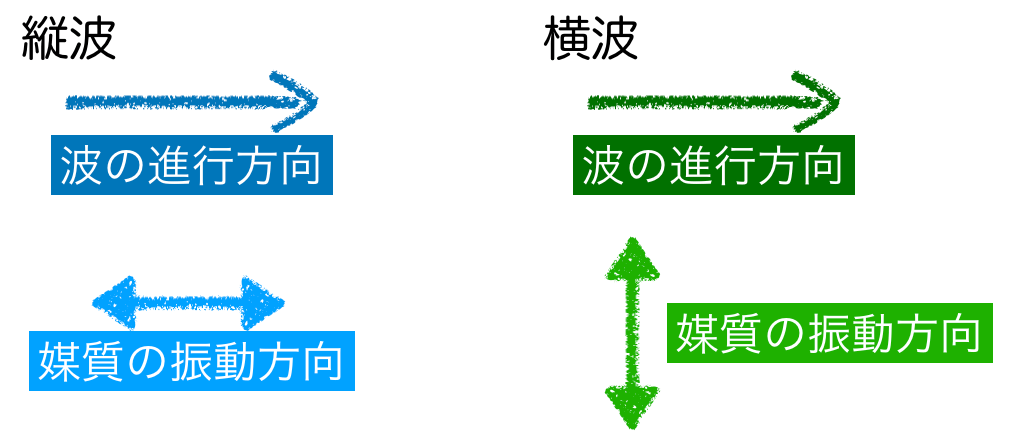

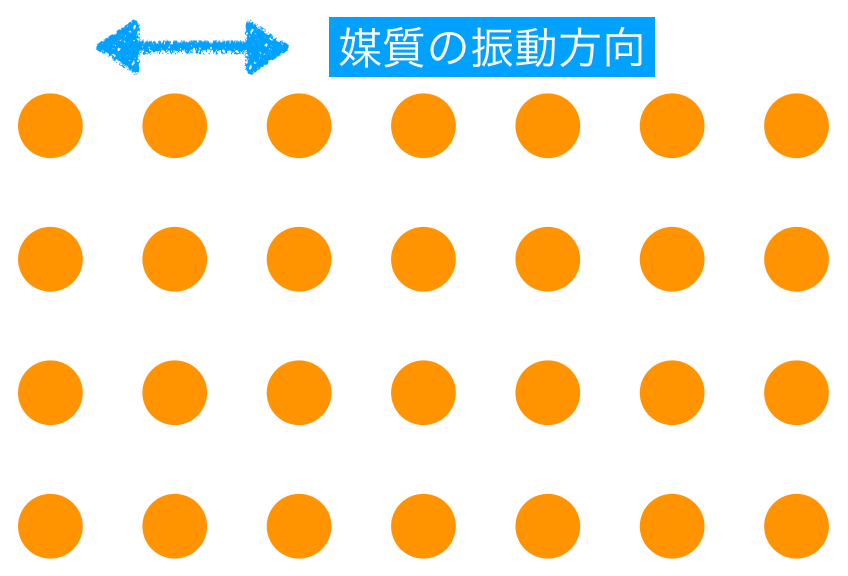

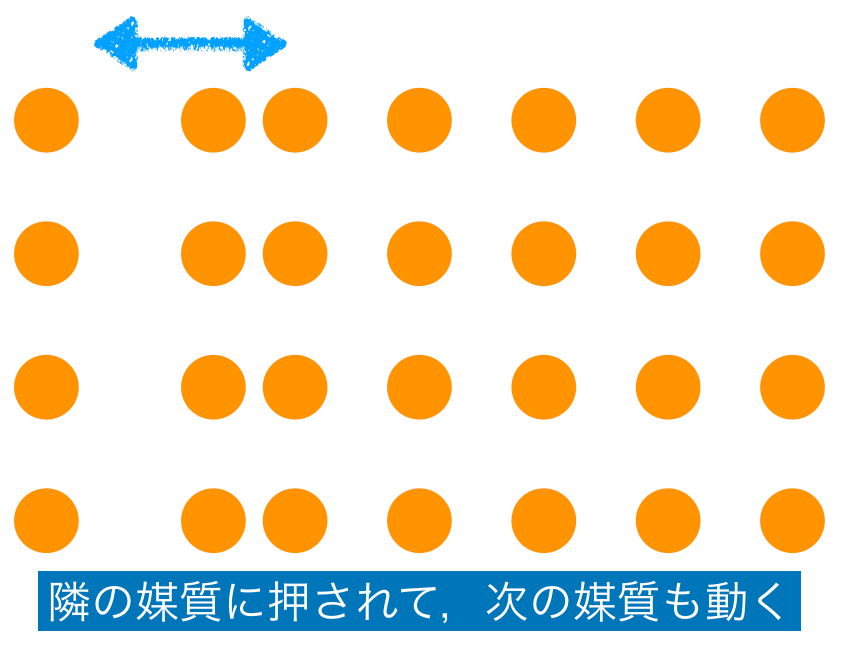

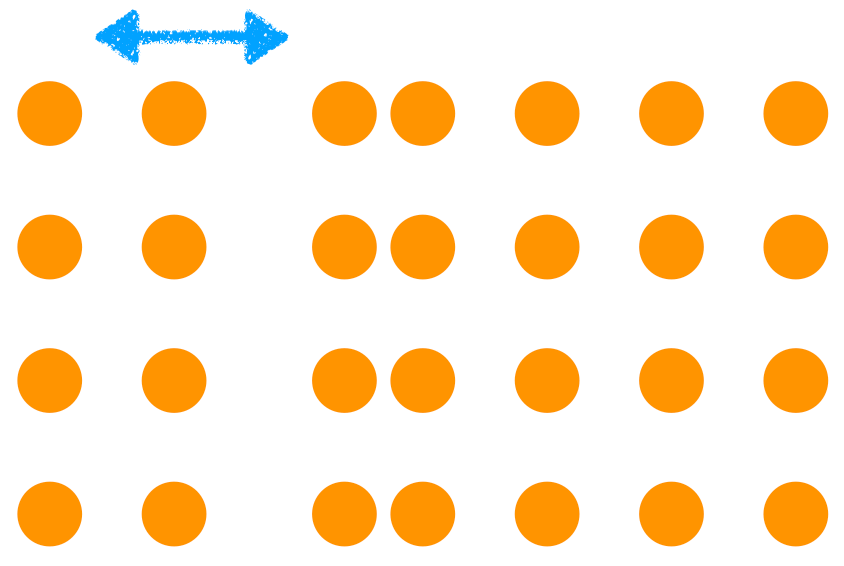

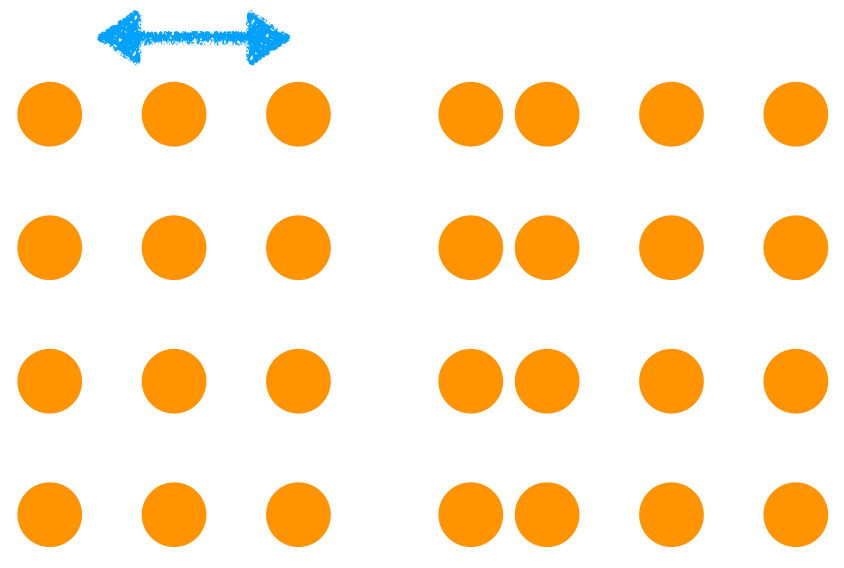

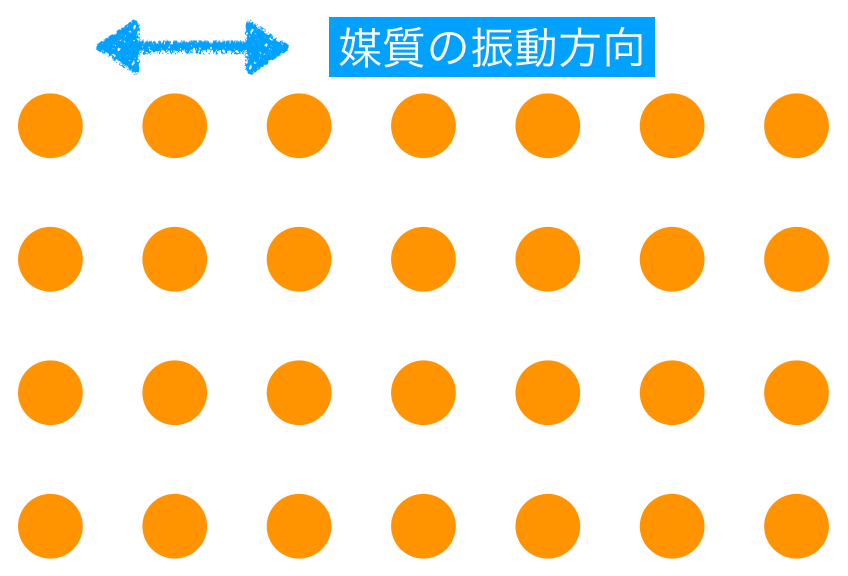

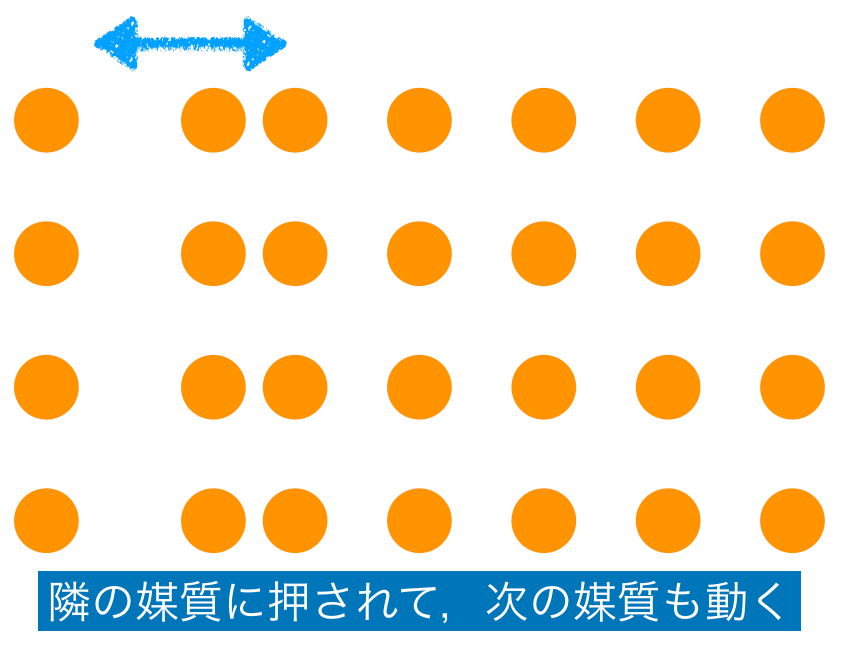

これも,媒質の原子や分子の繋がり方に関係してるんだよね。まず縦波と横波の違いをまとめるよ。

これは見たことがあるわ。縦波は,波の進行方向と媒質の振動方向が平行で,横波は垂直なのよね。

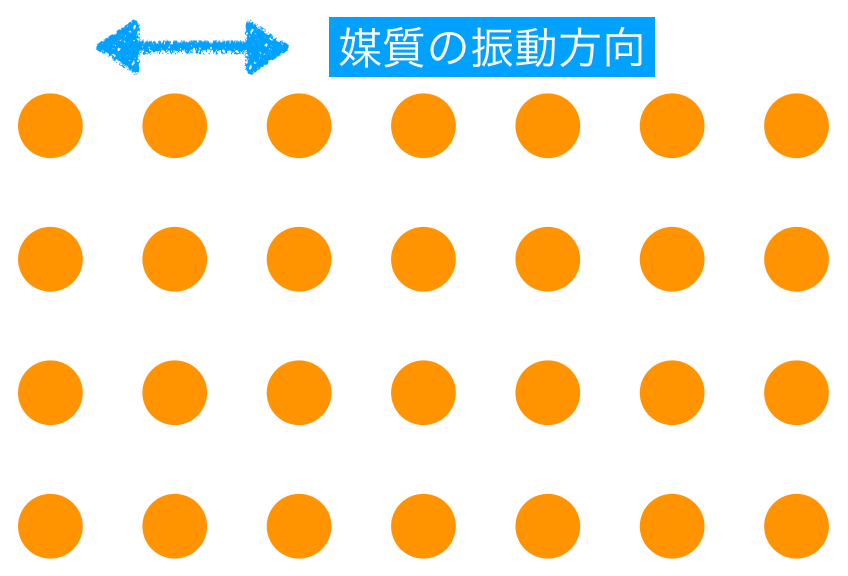

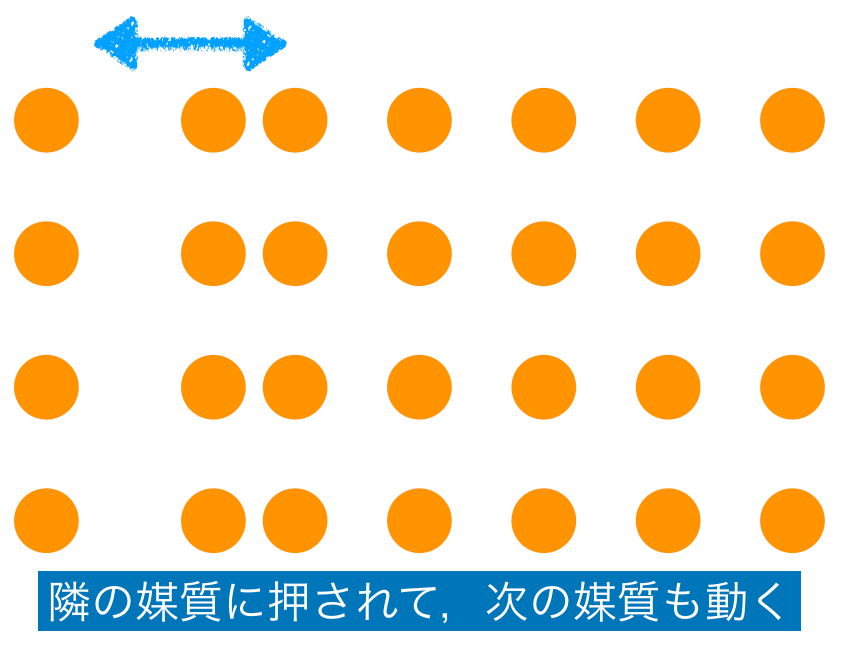

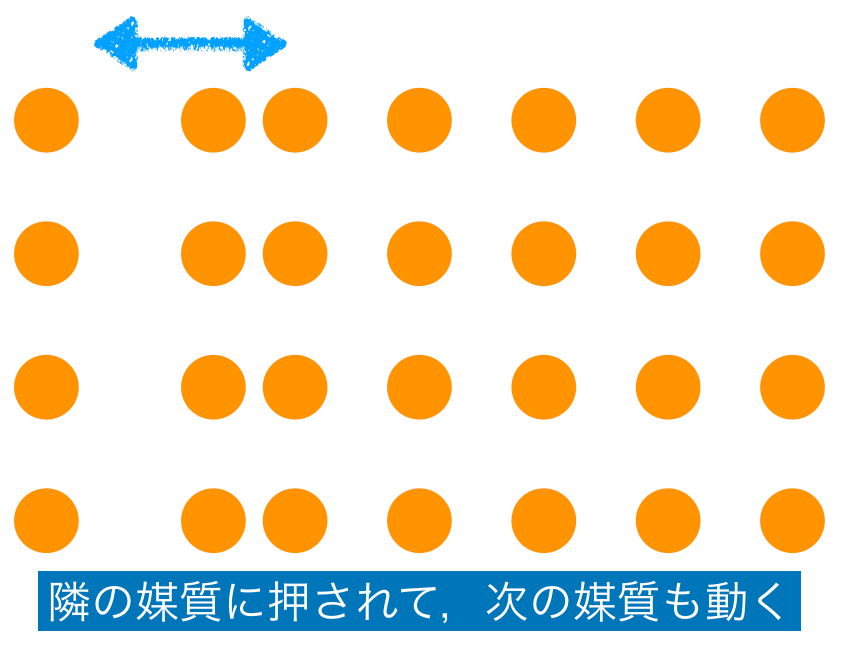

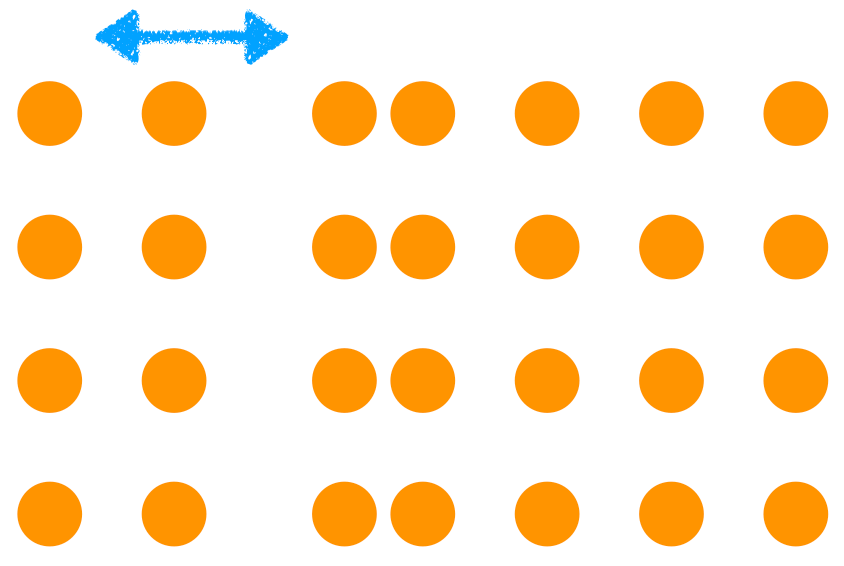

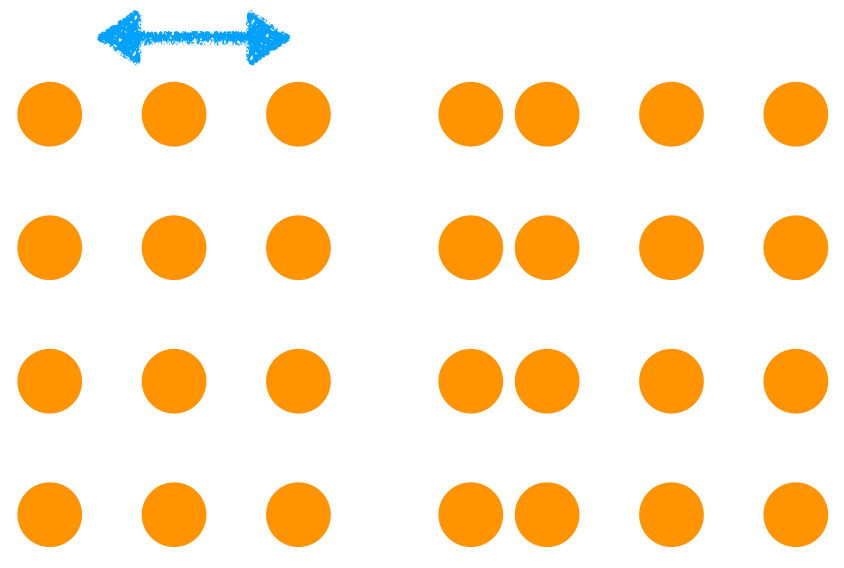

そういうことだね。媒質が固体のときは,原子,分子が強く繋がっているので,原子が動いたらその隣の原子も押されたり,引っ張られたりして動くんだ。

固体や液体の場合は,原子が押されたら動くけど,繋がりが弱いから引っ張ったりされることがないんだ。

なるほど。とにかく,④の文章は,「音は縦波(疎密波)であるため」というのは合ってるけど,「固体中では伝わらない」というところが間違っているのね。

■可聴音と超音波

確か,クジラとかイルカって超音波を出したりできるのよね。あと,魚群探知機って超音波を使ってるんじゃなかったっけ?

すごい,よく知ってるね。ということは,超音波は水中は伝わりそうだよね。

生物で有名なのはコウモリが超音波を使って障害物や虫を感知しているみたいだね。真っ暗な中でも飛べるからね。

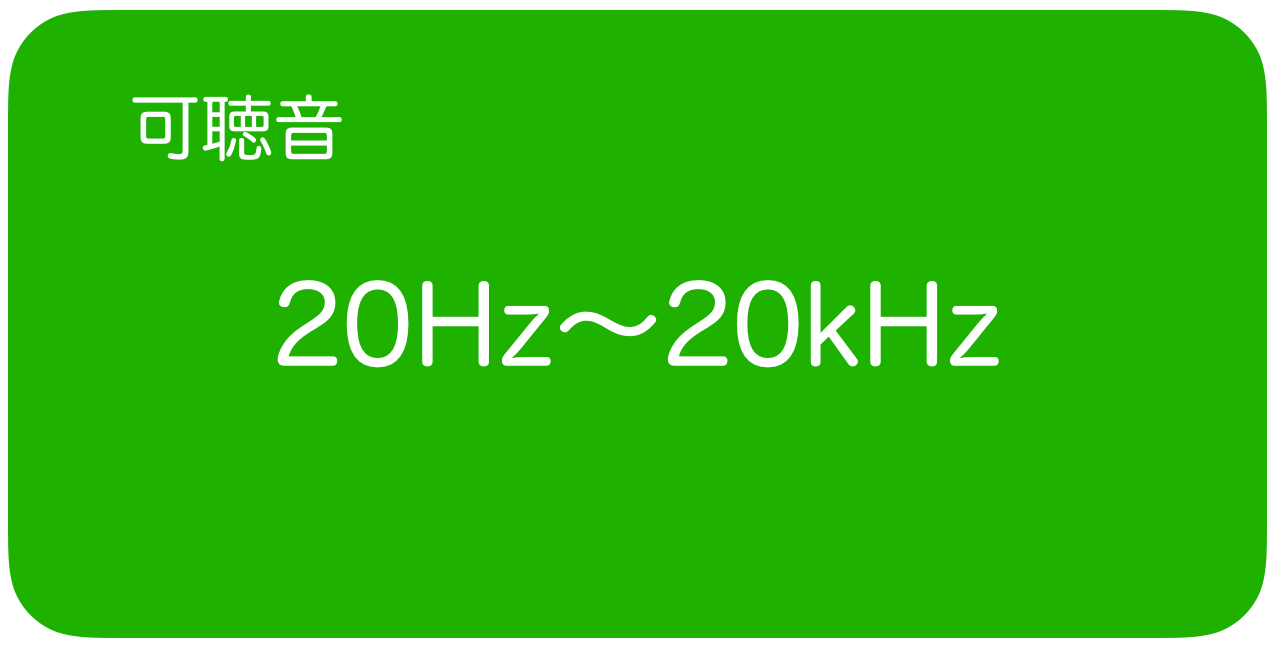

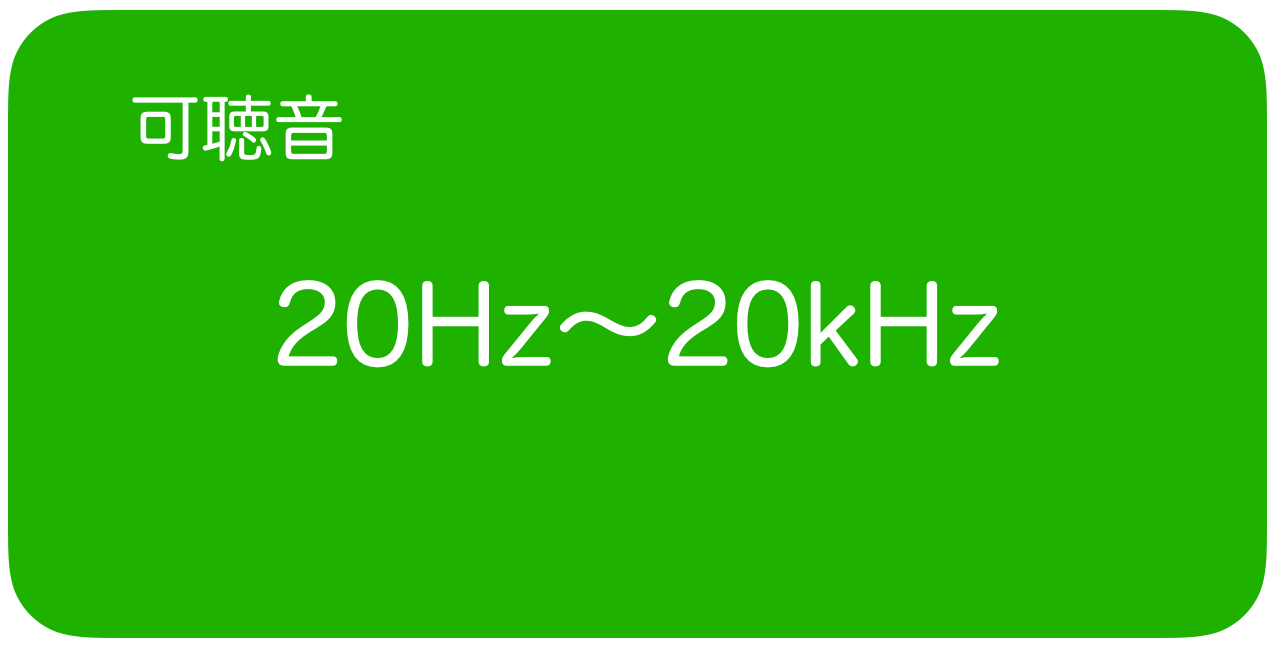

そうだね。一応この文章で出てくる「可聴音」って振動数が,だいたい20Hzから20kHzの高さの音なんだ。

実際は個人差があるし,年齢とともに振動数が大きい音は聞こえなくなっていくので,厳密じゃないけどね。

じゃあおおよそ超音波っていうのは振動数が20kHz以上の音なのね。

センター試験の問題で「物理」を学ぼう!

センター試験の問題で「物理」を学ぼう!